バロックダンス講習会で古の優雅な舞を鑑賞・体験

28日(日)に、国立音大直営のAIスタジオで、横浜の森華燿子先生(pf)が、兵庫からバロックダンスの安田加奈先生(大阪音大声楽科のご出身で、NHKBS番組にも出演のご経歴をお持ちです)をお招きして、開催の運びとなった「バロックダンスのしらべ」に行って来ました。

クリック拡大します。

クリック拡大します。

普段レッスンで、バロック音楽の際、「メヌエット」とか「ガヴォット」とか出て来ますよね。

そんな時、「この形式は、バッハの時代の頃、主にフランスで宮廷の踊りだったの」なんて話していても、生徒さん達には、何の事だかサッパリ…![]() という思いをされたご経験、ピアノの先生ならきっとありそうですね

という思いをされたご経験、ピアノの先生ならきっとありそうですね ^^

^^

そもそも「優雅」という言葉も、説明が難しいなと感じています。本来の意味とは違った意味で使われる事が多いですから…。

バロックの舞踏の種類をDVDで観ても、本で足形を見てもさっぱり解らなかったし、そんな時は、百聞は一見に如かず !講習会で安田先生の優雅な舞いを観る事が出来て、今後の指導に役立ちそうです

!講習会で安田先生の優雅な舞いを観る事が出来て、今後の指導に役立ちそうです 。

。

このお写真は「ミュゼット」、楽しく明るい表情で軽快に踊られていますね。ミュゼットは楽器の名前との事!同様に明るいものですと、「マーチ」「ガヴォット」を踊られました。「ガヴォット」はアウフタクトが難しいです。一枚目のカスタネットの踊りはスペイン起源の「フォリア」で、同じ起源の悲しげな「サラバンド」、憎しみや悲しみの感情が込められたリュリの「パッサカーユ」も、情感がこもった演技で素敵でした。

宮廷の踊りなので、王座を 上座として

上座として 、当時、位の高い順に踊りを披露し、楽団は一番しもてでした。

、当時、位の高い順に踊りを披露し、楽団は一番しもてでした。

この日もそれに倣ってのセッティング。

踊りの種類にも格があって、「クーラント」「メヌエット」の順で位の高い踊りだそうです。ちなみに、ドイツの「アルマンド」は、男女が手をつないで歩くため、格が低い踊りだとか(笑)

当時、「メヌエット」は大変な人気だったそうで 、メヌエットの可愛いステップをこの様にして体験しました。6拍目と2拍目で、片足を足首の後ろにつけチョンと曲げる可憐な動作です。

、メヌエットの可愛いステップをこの様にして体験しました。6拍目と2拍目で、片足を足首の後ろにつけチョンと曲げる可憐な動作です。

先生の靴に注目を!大きなミニーちゃんの様なリボンがついています ♪

♪

又、当時、レースは非常に価値が高く、宝石を凌ぐ高級品だったとか…レースが美しく映える様に、腕の動きも工夫されています。

ヨーロッパは、シンメトリー(左右対称)が美しいとされていますが、バロックダンスでも、男性がリードするのでは無く、男女同格で、Z型で踊るそうです。

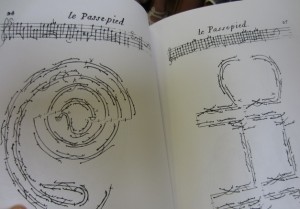

舞踏譜を見ても、難解すぎて…。これは「パスピエ」。

こちらは、ピアノの森先生を悩ませた、昔の装飾音 の解説楽譜(?!)

の解説楽譜(?!) 。今より更に種類が多かった装飾音譜…本当にやっかいそうです^^この時代は、音楽が舞踏より先んじていたそうで、チャイコフスキー頃になると、逆転するとの事。

。今より更に種類が多かった装飾音譜…本当にやっかいそうです^^この時代は、音楽が舞踏より先んじていたそうで、チャイコフスキー頃になると、逆転するとの事。

東京では、夏休み最後の日曜、子供さん達は、初めて目にする、いにしえの優雅な踊りをくいいる様に見つめ、休憩時間はステップの練習をしていました。良い経験となりましたことでしょう!

番外編は次に♪ポチッとお願いいたします。

![]()

にほんブログ村

バロックダンスなんて映画の中だけかと思っていたけど、実際に踊ってる方がいらっしゃるのですね。無恥でした。

宮廷の中を優雅な衣装で踊る貴族たち。

その頃の庶民は・・・と思いをはせると、いつの時代も貧富の差が感じられますね。

そうなんです!私も初めて生で観ました♪

まだ研究途上の未開の分野だそうですよ!

貴族も、沢山学ばねば行けないことがあったそうで、剣のさばき方、馬の乗り方、文学、楽器の奏で方…忙しかったそうです^^

ほんとに…、その頃の庶民の生活や流行なども知ってみたいですね!

有難うございました。

[…] 東京から戻って来た翌日の午前中、「バロックダンス」の第一人者、浜中康子先生の「音楽家のためのバロックダンス」ワークショップに行って来ました。 地元郡山で開かれました。なんと無料! その訳は、前日に震災支援のための「つぶてソングの集いinふくしま」という合唱の行事でいらしていた様で、その絡みでこの講座がありました。有難い事ですね。 私は夏に、国立でのバロックダンス(記事はコチラ)に参加していたので、疲労のみえた土曜は、少し迷いました。でも、凄く良かったんです! このDVDは持っていましたが、実際にやらないとわからないのが、ダンスというもの。 真矢みきの声に似た浜中先生は、桐朋のピアノ科を出ていらっしゃるので、ピアノでバッハのイギリス組曲などもお弾きになりながら、説明されました。 ヘンデルの「水上の音楽」のCDに合わせて、ブーレをはじめに皆で踊りました。 基本的なステップを習い、その後は、メヌエット。 メヌエットは難しいですね!2小節で一つのまとまりなので、6拍子の様に取るそうです。 2拍目と6拍目で、かかとをくるぶし辺りで、ちょんとするのは、国立で体験済みでしたので、躊躇せず出来ましたが、メヌエットは、つま先立ちが多くて、疲れます。 ルイ14世(太陽王)の頃の、雅な雰囲気を味わいつつも、音楽家やダンサーは、王侯貴族に酷使されながら庇護される立場にあったのだと想いを馳せたり、貴族の男性も、狩りやフィッシング、ダンスは教養の一部だったのですから、大変だっただろうななど思い巡らせました。 ダンスの際のおじぎの作法に失敗して、立ち直れなくなった貴族の回想録があるとか・・・面白いですね! それにしても、「メヌエット ト長調」の作曲者が、バッハでなく、クリスティアン・ペッツォルトだったというのは、私知りませんでした。。知らない事を知るって、大事ですね。とほほ。 Filed under: セミナー,地域の話題 — admin 1:15 AM トラックバック […]

[…] ト2をまとめました♪ 「バロックダンス講習会で古の優雅な舞を鑑賞・体験」 http://www.perle-piano.net/wp/?p=18597 「リーラムジカ・スペシャルセミナー:上田恵里子先生」(第1回) http://www. […]